Un banco para el Apocalipsis

POR LUCÍA BURBANO / LONDRES, REINO UNIDO

A dos horas de Londres, en el corazón de Wakehurst Place –un área protegida con el calificativo de Extraordinaria Belleza Natural– hay un edificio donde se resguardan millones de semillas de las plantas y árboles que nos alimentan, sanan o embellecen. Es el Millennium Seed Bank (MSB) o Banco de Semillas del Milenio, el centro más importante del mundo en el ámbito de la conservación.

No hay que esperar hasta el apocalipsis para comprobar la función trascendental que cumple el banco de semillas de Royal Botanic Gardens, Kew, gracias al cual ya se han reintroducido varios especímenes a su hábitat natural. Es el caso de una planta autóctona de Sudáfrica, Cylindrophyllum hallii, de la cual apenas quedaban unas doscientas en 2002 debido a la degradación de su entorno, que lograron propagar con éxito.

Seleccionar qué semillas se preservan no es una elección aleatoria, es consecuencia de una serie de criterios establecidos de antemano que priorizan las especies que son endémicas, extremadamente útiles o que se encuentren en riesgo de extinción.

En la actualidad, Kew tiene 80 000 colecciones de semillas conservadas a -20 ºC, los cuales representan más de 37 600 especies. Cada colección contiene aproximadamente 20 000, ya que se recolecta una muestra de 1 000 semillas por cada especie para lograr la máxima diversidad genética. Este año, celebra el décimo aniversario de la llegada al banco de la semilla un billón –una clase de bambú que procede de África– almacenada desde 2007. Su objetivo para 2020 es custodiar el 25 % de las especies conocidas por el ser humano.

El MSB es el proyecto estrella de Kew, que tras comenzar a recopilar semillas de forma mucho más modesta en 1974, inaugura en el año 2000 este espacio de 5 500 m2 diseñado por Stanton Williams y galardonado con importantes premios arquitectónicos. Su forma de bóveda de cañón se integra a la perfección en la naturaleza que lo rodea, que en primavera es exuberante en colores y aromas.

Michael Way, coordinador de Alianzas en el Ámbito de Conservación para las Américas, forma parte del equipo de cincuenta personas que trabajan en el MSB. Es además el guía que nos descubre los entresijos de esta arca de Noé contemporánea y quien nos platica sobre la labor que Kew lleva a cabo con la colaboración de sus socios internacionales.

DEL CAMPO AL BANCO

El Crop Wild Relative Project (Proyecto de Parientes Silvestres de Cultivos) es el manual que viaja con los equipos encargados de recoger muestras de todo el mundo. Es el documento donde se establecen los criterios, prioridades y objetivos, y donde se anotan las zonas de recolección o la temporada de floración de las diferentes especies que salen a buscar.

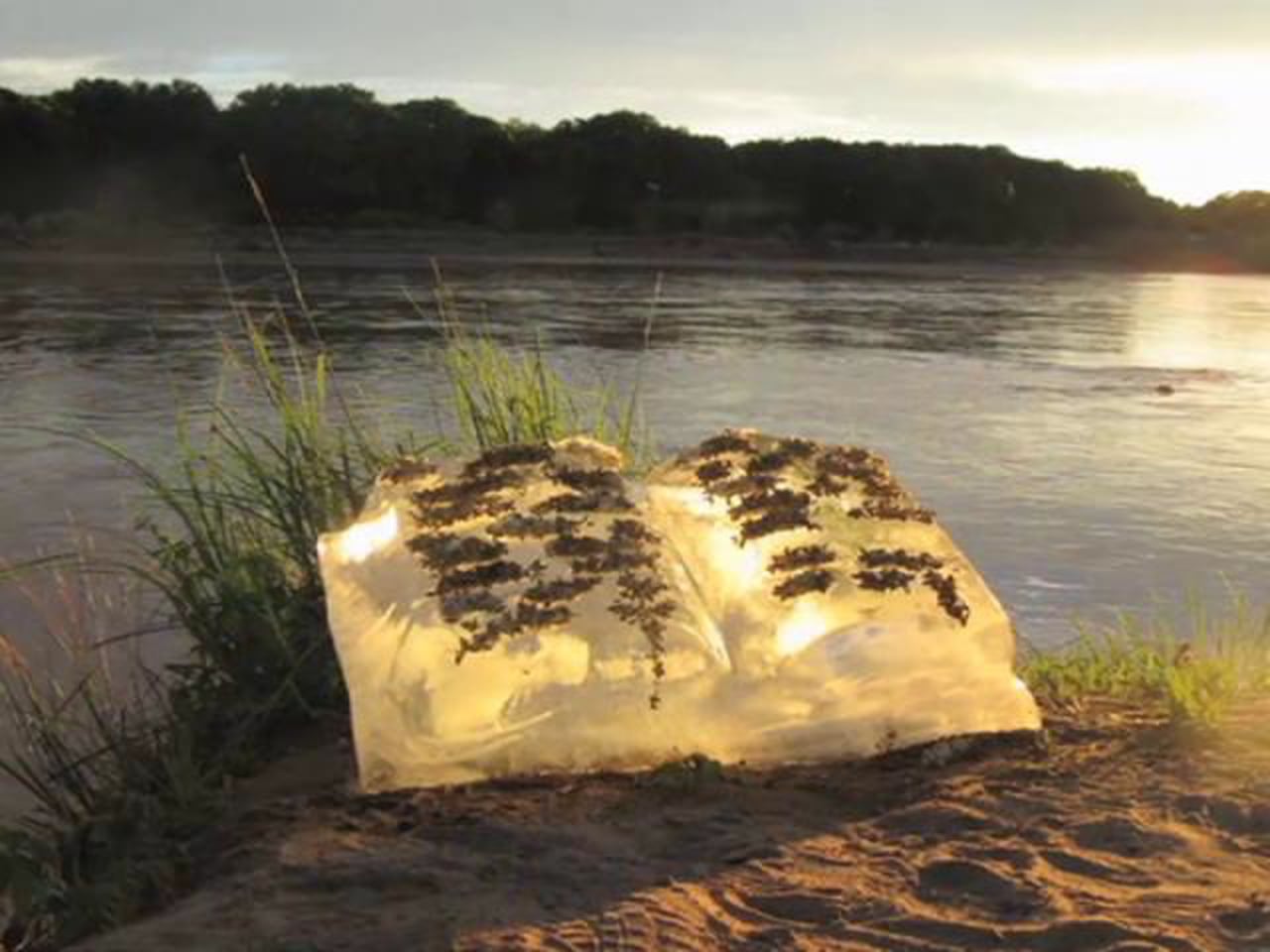

La recolección se realiza manualmente, sin embargo la forma depende de las características de cada semilla. Por ejemplo, algunas se dispersan con el viento y requieren técnicas específicas. Pero en general, se obtienen con métodos bastante tradicionales, como sacudir los árboles o estirando el tronco con una cuerda. En el caso de los herbáceos, pueden recolectarse de la misma forma que la fruta, en barreños. “Somos gente práctica”, define Way, quien explica que recoger muestras de los cientos de árboles y plantas que luego regresan a Inglaterra implica caminar una media de cinco kilómetros diarios.

A su llegada al banco, se guardan durante casi dos meses en una sala denominada Habitación seca, donde permanecen clasificadas en sacos o bolsas de papel –habitualmente los mismos recipientes empleados en su colecta– con los siguientes datos escritos a mano: nombre de la persona que las recolectó, de qué semilla se trata, el lugar, y por último la fecha. Way muestra un ejemplo de México donde puede leerse, escrito en bolígrafo negro, “RAE-131 (el código de Ricardo, miembro del equipo), Cedrela odorata (de la familia del cedro), Paso de Ovejas, Veracruz, 20/04/2016”.

El objetivo de esta sala –ambientada con un equipo de aire acondicionado colocado encima de la puerta– es que la humedad relativa de las muestras baje hasta 15 % y frenar su envejecimiento. Las semillas que acaban de llegar se sitúan al final de la sala, donde reciben un mayor flujo de corriente. A medida que van secándose, se trasladan a posiciones más cercanas a la puerta.

El siguiente paso es limpiarlas en el laboratorio, un espacio que, por cierto, satisface la curiosidad de los visitantes al centro, ya que puede observarse, a través de un vidrio, como trabajan los científicos. Una pequeña parte de las instalaciones está abierta al público, ahí se realizan, además, exposiciones relacionadas con la naturaleza y la conservación.

“Primero debemos entender la semilla”, dice Way. Esto significa abrirla para observar su contenido en los microscopios binoculares y confirmar, primero, que se trata de la semilla correcta y, segundo, para averiguar si tiene embrión y almacenamiento de tejidos.

Después, se separa el fruto del cascarón en un filtro de tela metálica de diferentes medidas milimétricas. Una vez obtenido, se coloca en un contenedor que gracias a un sistema de aspiración acaba por dividir las partes vacías y las llenas. El porcentaje de la parte llena se verifica después con el microscopio. “Si el contenido se halla, por ejemplo, al 50 %, necesitaríamos cuarenta semillas para que crezcan veinte plantas”, explica Way.

Una vez listas, pasan al congelador, que permite conservarlas durante la increíble cifra de 500 años. Programado a una temperatura de -20 ºC, se encuentra soterrado bajo concreto reforzado. Las semillas se organizan en subsalas aisladas por páneles, pero como Kew está realizando obras para ampliar su capacidad, el congelador no formó parte, desafortunadamente, del itinerario. Way lo describe afirmando que su interior equivale al espacio que ocuparían veinticinco autobuses de dos plantas. Para tener una idea, los icónicos camiones de color rojo de Londres miden unos 15 metros de longitud y 4.38 metros de altura.

Al preguntar si esta temperatura garantiza por igual la preservación de todas las especies, Way responde que acomodar cada una bajo unos parámetros individuales es prácticamente imposible, por ello trabajan con categorías genéricas de cada especie. Aun así, existe una sala pequeña donde las especies más complicadas encuentran acomodo.

“Las orquídeas, por ejemplo, son un grupo que no sobrevive más de diez años a esta temperatura”, explica el  científico. La solución es depositarlas en contenedores de nitrógeno líquido, que se encuentran a una temperatura de -196 ºC. No hacen lo mismo con todas las especies porque los retos de salud y seguridad son mayores, y por las características específicas del empaque empleado para resistir estas temperaturas.

científico. La solución es depositarlas en contenedores de nitrógeno líquido, que se encuentran a una temperatura de -196 ºC. No hacen lo mismo con todas las especies porque los retos de salud y seguridad son mayores, y por las características específicas del empaque empleado para resistir estas temperaturas.

El ciclo no termina aquí. “Hay que testear la viabilidad de las semillas”, continúa Way. Para ello, extraen del congelador un muestra de cincuenta semillas y la colocan a temperatura ambiente. Después, siguiendo las instrucciones de la base de datos World Clim (Climas del Mundo), las introducen en diferentes incubadoras que reproducen las condiciones autóctonas y favorecen la germinación.

“Contamos con 35 ambientes diferentes y cada incubadora puede programarse para combinar diferentes temperaturas y una mayor o menor cantidad de luz”, explica Way. Muestra un ejemplo en el cual los parámetros están fijados para reproducir condiciones típicas de un clima subtropical; doce horas de luz a 25 ºC y doce de oscuridad a 10 ºC. Las semillas se colocan en “agar”, un extracto de alga con gran cantidad de agua, la cual crea una gelatina que facilita la germinación. Una vez por semana, comprueban cuales han germinado y cuáles no. Pasados dos meses, se descartan aquellas que no lo han hecho.

TESORO MEXICANO

“México es de los primeros países con el que establecimos un acuerdo de colaboración, hace veinte años”, comenta Way. El país es interesante para Kew por “su biodiversidad, variados ecosistemas, flora y microclimas, que lo convierten en un lugar muy interesante”, agrega el científico.

Michael Way es responsable de los proyectos de conservación de semillas que se llevan a cabo en el país, y su trabajo incluye gestionar los esfuerzos técnicos que permiten identificar cuáles son los lugares donde hay que recolectar. Kew custodia la mitad de lo que se recolecta en México y la otra mitad se conserva en el banco de semillas de sus socios de FESI-UNAM. Entre ambos acumulan en la actualidad un 7 % de la flora mexicana.

Tres son las líneas de actuación que se llevan a cabo gracias esta colaboración, supervisada por la Comisión Nacional para la Biodiversidad (Conabio) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La primera es un proyecto de recolección y conservación de semillas en Baja California; la segunda un estudio del uso tradicional de plantas útiles; y la tercera es un programa de recolección de semillas de árboles.

En uno de los invernaderos situado en las instalaciones, Way señala una especie útil mexicana, una Candelilla, de la que obtiene la cera. “Es la planta natural más importante de toda la región desértica de Chihuahua”, la define el científico. Se exporta a EU para ser empleada en el sector de la alimentación y en productos como el pintalabios.

Kew trabaja en 24 de los 32 estados mexicanos, y junto con sus socios ya ha identificado más de 3 000 especies de árboles. La siguiente tarea, adelanta Way, es seleccionar las 100 semillas que cumplen los criterios establecidos para ser trasladadas y preservadas en su banco.

“Tenemos muchas metas en México”, comparte. Entre ellas, recolectar alrededor del 20 % de la flora. “Si cada año conservamos un 0.5 % de esa flora, la colección mexicana crecerá hasta convertirse en una de las más importantes”, dice Way para finalizar.

Para mayores informes:

Montes Urales No. 425

Col. Lomas de Chapultepec México

Distrito Federal, C.P. 11000

Teléfono: (55) 30 99 3000

Fuente: www.revistacambio.com.mx/mundo/un-banco-para-el-apocalipsis/

Un nuevo método facilita la producción de biofertilizantes a partir de fuentes renovables

Un nuevo método facilita la producción de biofertilizantes a partir de fuentes renovables